di Ilaria Cipolla

Intellettuali, culture locali, archivi orali: questo il tema del corso di Storia orale del 2019 all’Università di Venezia; al centro l’idea che la storia orale in Italia sia stata, per alcuni decenni, un movimento largo, che ha mobilitato una generazione di intellettuali “diffusi”, attivi anche al di fuori dei circuiti e dei luoghi più noti, che dagli anni Ottanta in avanti hanno condotto ricerche, scritto libri, fondato associazioni, spesso registrato e conservato interviste.

Di loro sappiamo poco. Li siamo andati a cercare. Abbiamo chiesto loro di raccontarci traiettorie personali di vita e di ricerca e di dirci che cosa è rimasto dei loro archivi, dei documenti che hanno raccolto, e a chi pensano di consegnare la loro “eredità materiale” fatta di nastri e cassette con le mille voci che hanno ascoltato. Ne sono usciti degli incontri singolari, illuminanti, talvolta toccanti.

Dopo Rosarita Colosio, Camillo Pavan, Giovanni Rinaldi e Gastone Pietrucci, incontriamo Giulio Soravia, già docente di Glottologia e di Lingua e letteratura araba all’università di Bologna e studioso della cultura sinti, intervistato da Ilaria Cipolla, studentessa di Antropologia.

***

Ho incontrato il professor Giulio Soravia la mattina del 5 settembre 2019 a Bologna, nella sua casa nel quartiere San Ruffillo. Mi ero presentata una settimana prima, al telefono, come studentessa, laureanda in antropologia culturale, con una tesi riguardante le famiglie rom calabresi, e nelle poche battute scambiate al telefono è scaturita una particolare emozione quando ho fatto riferimento agli anni Settanta. Avevo ricevuto pronta risposta e sincero entusiasmo alla richiesta di raccontarmi della propria esperienza in quelli che avevo individuato come i primi passi della sua carriera, a seguito della formazione universitaria, mentre mi anticipava un decennio di impegni fitti nel quale si sono intrecciati la fine degli studi, l’incontro con i principali esponenti del Centro Studi Zingari, le prime ricerche sul campo e il servizio militare.

La mattina del nostro incontro il professore mi ha accompagnata al suo studio, fresco nonostante il clima pienamente estivo. Lì ho acceso il registratore.

Gli incontri “fortuiti” e un primo contatto linguistico

Le parole con cui il prof. Soravia avvia la narrazione non sono per me del tutto inedite: per preparami all’intervista avevo trovato, al termine di un suo testo consultato per la tesi [1], un excursus dettagliato dei trent’anni di collaborazione con la rivista «Lacio Drom», a cui egli ha contribuito assiduamente dalla fine degli anni Sessanta. Le prime sequenze dell’intervista coincidono dunque in buona parte con l’incipit del suo discorso, da cui poi ci siamo naturalmente distanziati attraverso l’imprevedibilità degli intrecci tematici, ritmati dalle mie curiosità e dalle sue libere associazioni, nelle variazioni di ogni trasposizione orale di un testo che è stato anche scritto.

Sapevo che aveva svolto gli studi di linguistica a Milano alla fine degli anni Sessanta, essendosi presentato in quelle pagine come «studente universitario in fase pre sessantottina, consapevole degli zingari solo perché sapevo, e tuttavia forse ero uno dei pochi in Italia, che parlavano una lingua di origine indiana» [2].

Mi spiega con disinvoltura che le strade scelte si sono diramate quando, neolaureato, scelse di non intraprendere la classica via dell’insegnamento e di approfondire sul campo le peculiarità di una lingua sfaccettata e poco conosciuta. Uno di questi rami lo portò alla ricerca di un contesto concreto in cui entrare in contatto coi gruppi zingari presenti a Milano e così conobbe Giorgio Vallery che coordinava le attività dei servizi sociali.

Nel 1969 iniziò a scrivere per «Lacio Drom», in un viaggio a Roma conobbe Mirella Karpati e Bruno Nicolini e, nel 1970, con i finanziamenti del Centro Studi Zingari partì per Pescara.

Questa rapida concatenazione di incontri e conoscenze vengono presentate quasi come occasioni fortuite, ma «il caso è sempre molto relativo, quando uno ha tanti interessi ed è pronto a cogliere ovunque ci sia l’occasione qualche cosa». La costruzione del racconto pare a volte dissimulare responsabilità e meriti dell’entusiasmo giovanile, ma ogni dettaglio racconta poi di un carpe diem, poiché ad ogni buona predisposizione del ricercatore è conseguita un’occasione da afferrare:

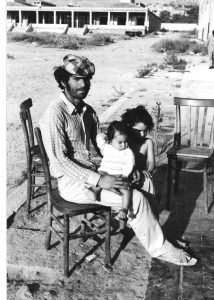

Insomma fu una cosa che mi crebbe tra le mani senza fare fatica. Poi andai anche addirittura a ricercare questi gruppi nella zona di Pescara, e passai del tempo con loro. Addirittura mi ospitarono, io ero andato con la tendina canadese all’epoca per avere un punto d’appoggio [3]. […] E così è cominciata quest’avventura, in base alla quale io poi ho contattato vari gruppi, anche grazie poi agli amici che se ne occupavano da tanto tempo. E raccolsi dei materiali, tanti di quei materiali, che ancora non ho finito di pubblicarli.

In questa prima occasione di ricerca, condotta fino al 1972, si produsse l’incontro con i portatori di un patrimonio linguistico inedito: le vicende del gruppo rom di Pescara, che svolgeva le attività commerciali e di stagionalità itinerante sulla costa adriatica, furono un terreno prezioso per il giovane ricercatore in cerca di un percorso che si discostasse da terreni già battuti:

Ed ero incuriosito dal fatto che questi rom abruzzesi erano un gruppo che passava l’inverno di solito a Pescara, e che parlasse una lingua che non risultava conosciuta in giro, nessuno ne sapeva niente, o quasi. In realtà fu una scoperta che ebbe un notevole successo per quanto mi riguarda, nel senso che non ebbero nessuna remora a spiegarmi cosa facevano, come parlavano.

Le mie interruzioni si fanno frequenti durante tutto il discorso sulla lingua dei Rom meridionali, e l’occasione si ripresenterà nel corso del racconto dell’esperienza calabrese, per via del mio coinvolgimento, dovuto alla risonanza tra quanto veniva narrato e quello che ho vissuto in prima persona [4]. Anche io, infatti, ho conosciuto le diverse reazioni che possono seguire la richiesta di imparare o il tentativo di parlare con un rom italiano la variante locale del romanes: può scaturire un sincero entusiasmo nel condividere un tratto peculiare della propria cultura, o un rifiuto di far accedere i gagè [5] al proprio patrimonio linguistico, e dunque identitario. Gli chiedo dunque, a metà strada tra l’ammirazione e lo scetticismo, se ci sia stata effettivamente un’immediata disponibilità dei rom abruzzesi a parlare la lingua a cui era interessato.

Pensavamo fosse proprio una ritrosia di ordine pratico, per poi accorgerci che il problema era molto più profondo insomma. Per cui praticamente dissi, scrissi una volta: che cos’è che, che, che vanno a cercare per esempio adesso le minoranze linguistiche? Cercano un’identità legata o al fatto che sono italiani e vogliono una cittadinanza, o sono stranieri e vogliono il permesso di soggiorno. Ora per lo zingaro la lingua è il permesso di soggiorno nel mondo zingaro. Se io insegno la lingua a un gaggiò gli do il permesso il permesso di soggiorno nel mio, nella mia sfera. In quella che è la mia identità, la mia patria. Lingua come patria, scrissi. Ed è un concetto che tutto sommato penso che ancora funzioni, insomma, perché io non ti voglio insegnare, perché nel momento in cui ti insegno io ti riconosco come nostro, come uno di noi. Diventi automaticamente uno di noi. Quindi devo pensarci bene due volte prima di insegnarti qualcosa, perché altrimenti rischio di prendermi un nemico in casa.

Lingua come patria: l’esperienza calabrese

Nel 1972 iniziò la ricerca a Reggio Calabria, presso l’accampamento di baracche in cui viveva la comunità rom locale, in una caserma dismessa. In contatto con l’Opera Nomadi, il prof. Soravia ci arrivò con la propria famiglia in roulotte, seguendo lo stesso criterio di adattamento all’ambiente che aveva messo in atto nel periodo abruzzese; svolgerà la raccolta dei dati per un mese la prima volta, e vi farà ritorno dopo vent’anni in occasione di un convegno:

C’era questo Ciccio Bevilacqua per esempio, che era una persona molto simpatica, che mi aiutò moltissimo con la lingua che parlavano […]. Fui invitato da un gruppo di bravi ragazzi che lavoravano a Cittanova che fece una specie di manifestazione d’estate sulla diversità linguistica […]. E quando ho ritrovato dopo vent’anni Ciccio Bevilacqua – a parte che non si ricordava minimamente di quello che avevam fatto insieme, perché non avevamo più avuto contatti, per cui – non aveva i figli che parlavano romanes. Non ne attribuivano questa importanza, arrivati a questo punto non aveva importanza, quello che era la sopravvivenza prendeva il sopravvento.

Alcuni passaggi ricorrono e ricorre ad esempio anche il nome dell’interlocutore citato, di cui ho conosciuto un omonimo, probabile lontano parente. Anche per questo dedichiamo qualche minuto a digressioni sull’onomastica e sullo stato delle lingue minori – alcune delle quali in via d’estinzione – e a riflessioni sugli elementi storici e sociali che hanno determinato nelle diverse comunità un diverso processo di conservazione o assimilazione, oltre che diversi atteggiamenti dei parlanti nei vari contesti:

Questo mi spiegava anche perché, ad esempio, nei colli di Pescara questi gruppi che erano sedentari ormai da secoli, vivevano in casa […] parlassero normalmente in casa romanes, normalmente, com’è del tutto naturale questo fatto, ma in presenza di estranei, anche i vicini di casa gagè, loro non parlassero più la lingua. E me ne accorsi una volta, quando c’era questo ragazzo con cui io avevo cominciato a farmi raccontare cosa facevano, la vita di tutti i giorni, la scuola, eccetera, e c’era un suo amico, vicino di casa, non rom, mi disse: “ma io… ma cos’è questa lingua che voi parlate?” Cioè lui ci abitava di fianco però non aveva mai sentito parlare loro in questo modo. […]

In certi casi ho avuto a che fare con persone che avevano già una consapevolezza di quello che stava succedendo, insomma, quindi è bastato poco per introdursi e farlo, ecco. Ma nello stesso tempo occorreva ugualmente una certa sensibilità nell’approccio per evitare che ci fossero poi fraintendimenti. C’era sempre quello che veniva a dire: “la smetti di fare queste cose?” al compare che si prestava; “smettila perché questi insomma vengono qui a rubarci” e non si rendeva conto che io capivo quello che diceva. Insomma si creavan, potevan crearsi delle situazioni imbarazzanti.

Circostanze che determinano il posizionamento e le scelte del ricercatore che, volenteroso di apprendere, è interessato innanzitutto a instaurare una relazione di fiducia e rispetto, non per cogliere qualcosa da portar via, ma per mettere in atto uno scambio fondato sulla disponibilità a riconoscersi simili attraverso l’uso di un codice condiviso:

E poi lo verificai successivamente, in tanti modi. Ma il fatto, il fatto stesso di parlare romanes significa…Oggi ad esempio, io non ho più contatti, non vado più nei campi, da tempo, perché mi è anche molto difficile fare queste cose. Ma quando arrivo da un gruppo, c’è un gruppo di rom o di sinti, e io li interpello, possibilmente, se ho qualche conoscenza di quel dialetto, nel loro dialetto specifico, automaticamente io sono accolto.

Rasim Sejdic e la tradizione orale

Nella seconda parte della conversazione entriamo in un registro diverso, fatto di aneddoti e discorso a ruota libera, che ripesca nella memoria le tracce di rapporti e legami profondi.

Giulio Soravia mi introduce il lavoro svolto con Rasim Sejdic, poeta xoraxanò [6] bosniaco, con cui lavorò nella raccolta di testi di favole, proverbi, pubblicati poi su «Lacio Drom» e oggetto della tesi [7] di una studentessa che frequentava il suo corso degli anni in cui insegnò all’università di Catania. Mi parlerà anche di un particolare incontro che alcuni anni dopo lo riallacciò indirettamente all’amico, quando, tramite Mauro Converso, presidente di Opera Nomadi, verrà accompagnato in un accampamento di Roma per conoscere una donna anziana che aveva chiesto di lui: la sorella di Rasim. Nonostante non si vedessero da tempo, voleva conoscerlo perché ne aveva sentito parlare. Racconta l’episodio ricco di particolari, trasmettendomi il suo stupore, e cerca al computer una traccia fotografica e un video per mostrarmi quest’«ottantenne molto civettuola» che «per l’occasione si era messa un cappellino di paglia con un fiore e una collana che non so dove aveva preso».

Rasim è un personaggio che viene descritto con grande affetto, del quale ricorda la volontà di rafforzare l’amicizia tra zingari e gagè, e con il quale, a partire dal pretesto della ricerca linguistica, troverà spesso spunti per indagare le rispettive concezioni del mondo:

Mi diede una lezione di antropologia pratica molto bella. Con parole semplici mi spiegava delle cose che potrebbero anche essere non facili da capire immediatamente. Dopo un po’ di tempo che ci conoscevamo, gli chiesi se aveva delle storie da raccontarmi. Mi disse: “sì, posso vedere”. E alla fine arrivammo alla conclusione che presi un registratore e mi registrò tutta una serie di favole molto belle, racconti, eccetera. E in questa fase io gli chiesi: “posso pubblicarle queste cose?”, e lui mi rispose: “ma io te le ho date. Non devi chiedere a me, ormai sono tue”. Cioè c’era quest’idea […] che i racconti erano suoi, ma nel momento in cui me li raccontava, me li consegnava, e diventavano anche miei. E quindi, e quindi, mi figurava tutto un mondo che si evolveva in questo senso. Perché il racconto ceduto a un altro si prestava a essere rinarrato, a persone degne di ascoltare queste cose, ma anche tutte le varianti che ci sono.

Depositario di una cultura orale, Rasim incontra il ricercatore e gli consegna un testo che, seppure nella forma organizzata delle parole codificate di una tradizione, rappresenta a voce in un’espressione irrimediabilmente personale e non replicabile. Emerge una personale concezione della tradizione, del suo modo di apprendere e tramandare, nella scelta di donare al destinatario un preciso repertorio. Si delinea, grazie all’esperienza, un principio che è a sua volta un insegnamento: lo stesso per cui il ricercatore attraverso la relazione con l’interlocutore scopre che «l’oralità, insomma, non è semplicemente un veicolo dell’informazione ma anche una componente del suo significato» [8].

Gli chiedo dunque come abbia scelto di inserire il registratore nel passaggio dalla narrazione di favole a quella delle vicende personali, o in rapporti complessi con altri gruppi di cui, come accennavo, è nota una certa ritrosia:

Ma, nel modo più semplice possibile, diretto. Mi ricordo che con Rasim in un primo momento dissi: “proviamo a scrivere le cose?”; disse: “non mi piace scrivere perché si perde tutto, la musica delle parole, le cose”, dice: “possiamo registrarlo”. Ecco, registrare gli andava bene, perché il registratore conservava l’intonazione, le parole, i suoni. La scrittura era una cosa muta per lui.

“Noi siamo troppo etnocentrici”: il campo come ricerca empirica

L’incontro con l’altro passa per una comprensione verbale ma anche gestuale, attraverso l’attenzione alla prossemica, che sono sempre i nostri interlocutori a insegnarci oltre ogni istruzione preventiva, anche inconsapevolmente, se ci si rende disponibili all’ascolto. Soravia mi racconta a tal proposito un’esperienza di Mirella Karpati, che mostra come è facile pensare a priori che le categorie siano comuni a diversi contesti culturali:

Lei la mattina esce dalla roulotte e vede uno degli anziani dell’altro gruppo, che si stava lavando con una bacinella d’acqua, che si stava lavando lì a torso nudo, davanti alla sua roulotte. E allora “Miles, buongiorno!” E Miles non risponde. Chiuso. Dice “si sarà svegliato di cattivo umore” pensa lei. Comincia la giornata, Miles entra dentro la roulotte, torna fuori dopo un po’ di tempo, tutto pettinato, tutto lavato, con la camicia su, e dice “Buongiorno Mirella!” e allora lei ha capito. Lei, lei non doveva vederlo perché lui era in bagno in quel momento. […] Quando si capisce che esistono questo tipo di, questi tipi di, di, di problemi, di rapporti, di interpretazioni che si danno ai gesti, ai fatti, alle parole che si dicono, si riescono ad avere risultati molto superiori. Si diventa amaro si… amaro si [9]: è nostro.

In seguito ricorda una serie di episodi vissuti personalmente nei contesti più vari, anche in occasioni di ricerca fuori dall’Europa, in Australia e in Indonesia [10] per ritornare su concetti che non pare mai sufficiente affermare e argomentare. Il primo problema è quello dell’etnocentrismo, dalle insidie del quale, mi ricorda, non possiamo mai dirci immuni:

Rimaniamo legati a una sorta di consapevolezza di una superiorità insomma, cioè noi siamo consapevoli e loro no, e allora tutto sommato siamo quelli che devono dirigere le cose.

No, non va bene, non va assolutamente bene.

Mi parla di quando, giovane conoscitore delle lingue degli aborigeni, interagì con una donna anziana che vendeva oggetti artigianali in una stazione di servizio nel deserto. Credendo di sorprenderla indicò soddisfatto col nome locale uno di questi souvenir, una sorta di boomerang.

Ma lei «non batté ciglio, mi guardò» e ripeté la parola, come a dire: chi ti credi di essere tu? Fu una lezione di umiltà così importante per me, perché mi resi conto che andavo a fare il, andavo a darmi delle arie con loro quando non c’era motivo. Infatti, se guarda, ci dev’essere una specie di lucertola di legno dietro la poltrona. Per farmi perdonare gliela comprai.

La memoria attiva i suoi nessi e gli aneddoti si concatenano: il secondo introduce il tema della consapevolezza del ruolo dell’antropologo, o dello storico che si confronta con l’oralità, da parte delle persone che ci restituiscono testimonianze spontanee ma pur sempre codificate, dedicate all’occasione, che non sono meno vere o utili ma che in parte possono riflettere ciò che gli interlocutori interpretano come le nostre aspettative nei loro confronti, almeno finché la relazione non diventa più profonda e solida:

Addirittura poi a Sumatra, dove sono stati i miei punti principali poi di ricerca sul campo, a Sumatra ho fatto parecchio. Mi pare, cos’era? Negli anni Ottanta. E mi resi conto che va bene leggere tutta la letteratura su queste cose, però ricordiamoci che loro, che Boas aveva lavorato da pioniere assoluto. […] Mentre quando io mi trovai invece a Takengon con un informante gayo che mi interessava per studiare questa lingua, in quel momento, praticamente mi trovai con questa persona di una certa età […] e che sì, mi aiutò moltissimo, riuscii a raccogliere tantissimo materiale, ma la cosa buffa è che lui era già consapevole di cosa stava facendo, perché suo figlio studiava antropologia nell’università di Medan, nel capoluogo.

Ritorniamo infine ai Rom, su mia sollecitazione, poiché chiedo quanto possa essere utile rivedere le proprie categorie etnocentriche con l’esperienza dell’alterità che vive “in casa propria”. Si chiude così il capitolo amarcord, con un episodio che lo lega a un altro amico storico, Derek Tipler, dotato di «un humor molto inglese e una compostezza poco zingara» [11]:

E una volta andai, ero a casa sua, e arrivò un gruppo di Lovara che lui aveva conosciuto fuori, in una baraccopoli, nelle borgate di Roma. E venne tutta la famiglia con moglie figli, eccetera. Quindi una ventina di persone gli arrivarono in casa all’improvviso. Si fece festa naturalmente perché quando c’erano queste situazioni bisognava assolutamente accettarle e rispondere come si poteva, al meglio insomma. Avevamo iniziato a far festa, a tirare fuori da mangiare, eccetera. Suonano alla porta, va a aprire, ed entra dentro uno, due, tre poliziotti. “Fermi tutti!” E allora lui rimase “Ma chi siete voi?” “Lei chi è?” “Io sono il dottor Tipler – parlava italiano – Sono il proprietario di questa casa, di questo appartamento”. Dice “Ma questi sono zingari!” Dice “E con questo? Anch’io sono zingaro!” dice. Insomma andò a finire che c’erano i poliziotti seduti col bicchiere di vino in mano, il bambino zingaro sulle ginocchia. Si è scoperto che questi qui, che ce n’era uno che veniva dall’Abruzzo e che aveva conoscenza di, di certe famiglie che vivevano sui colli. Una cosa buffissima, è la dimostrazione che quando si conoscono le persone cambia tutto il rapporto.

L’epilogo di «Lacio Drom», l’egemonia interna dei Rom

L’intervista si conclude circa due ore dopo, mentre il professore dedica alcuni minuti alla ricerca di materiale fotografico e cartaceo da potermi dare insieme alla sua testimonianza. L’operazione è significativa per i commenti che accompagnano lo scorrere dei file, ai quali assisto di fronte a lui e dal lato opposto dello schermo, avvicinandomi solo più tardi per guardare a mia volta alcuni degli scatti e dei documenti.

Mi mostra diversi libri, mi invita a sfogliarli, a prenderli dal loro posto, e – dopo avermi chiesto quali potessero essermi utili e aver affermato che «son fatti per essere fatti circolare, non da tenere nascosti in una libreria» – segna sull’agenda i titoli che decide di prestarmi. Aprendo le ante di un mobile mi mostra pile su pile dei vecchi numeri di «Lacio Drom», il lavoro di una vita.

Gli chiedo allora se ci sia qualcuno a cui pensa di poter affidare oggi la sua ricerca.

No, perché abbiamo dovuto chiudere, perché non ce la faceva più Mirella a fare tutto e poi anch’io ero messo male, per cui col 2000 abbiamo chiuso «Lacio Drom». Poi don Bruno ha dato tutto alla biblioteca del Centro, l’ha dato a Carpi, non so per quale motivo è messo in biblioteca e non è nemmeno consultabile. E gli altri sono più o meno tutti dispersi. Angela la sento spesso, per cui, ci mandiamo un messaggio con Facebook.

Proviamo poi a considerare l’aspetto dell’ormai avvenuta conquista di una coscienza identitaria, promossa da attivisti Rom e che presenta anche risvolti politici di rivendicazione e si traduce nella volontà di conoscenza e divulgazione culturale. Si tratta di un fenomeno per cui una voce o poche altre parlano per molti, e anche con l’intento di superare un’immagine stigmatizzata, resta il rischio di creare nuovi stereotipi: infatti viene citato qualcuno che «racconta anche tante storie che non vanno bene» e che «quello che la gente si aspetta di sentirsi dire lui glielo convalida», qualcun altro che «teorizza e scrive delle cose che sono un po’ pretenziose», che però «vengono dall’interno, se non altro».

La conclusione tuttavia ha una svolta ottimista, un’approvazione delle contraddizioni, che sono utili a descrivere sfaccettature autentiche: «va bene tutto. Cioè la realtà è quella che è, non si può far vedere solo quello che riteniamo più puro, più giusto, le cose nuove, le novità e gli emergenti o quelli che, anche quelli che approfittano delle situazioni».

[1] «Sì, scrissi quella specie di riassunto dopo trent’anni» mi risponde rapidamente quando vi faccio cenno. Mi riferisco al capitolo in appendice al saggio G. Soravia, Zingaro vuol dire Rom, Bonomo, Bologna 2010, pp. 225-240.

[2] Ivi, p. 225.

[3] La scelta della tenda, forse legata ad una necessità dettata dalle risorse del tempo, avvicina il ricercatore ai suoi interlocutori, ma lo mantiene – nello stesso tempo – in una posizione di rispettosa distanza che può favorire la curiosità, l’apertura e l’accoglienza reciproche.

[4] Ho svolto la mia ricerca sul campo da marzo a giugno 2019, con alcune famiglie rom calabresi del Comune di Catanzaro, nei quartieri periferici della città. Credo che la prossimità degli interessi nella breve distanza temporale abbia giocato un ruolo fondamentale nella buona riuscita di un confronto produttivo; come afferma Alessandro Portelli: «Per definizione uno scambio di conoscenze ha senso solo se queste non sono a priori condivise; se, cioè, esiste fra intervistato e intervistatrice una differenza che renda lo scambio significativo (in questo caso, generazionale)» A., Portelli, Un lavoro di relazione. Osservazioni sulla storia orale,in «Ricerche storiche salesiane», XIX, 1, p. 127.

[5] Gagè è il plurale di Gagiò, usato dai Rom per identificare chi non appartiene al proprio gruppo, il termine per indicare un uomo non- rom (femm. Gagì). Vedi Soravia, Fochi,Vocabolario sinottico delle lingue zingare parlate in Italia, Centro Studi Zingari, Roma 1995.

[6] Xoraxanò è il maschile di Xoraxanè, si riferisce ai rom provenienti dalla Bosnia e dal Kosovo, spesso identificati come musulmani per le più diffuse interpretazioni etimologiche del termine, che parrebbero indicare la provenienza originaria dalla Turchia e la denominazione di «portatori del Corano».

[7] A. Tropea, Folklore slavo e folklore zingaro: le favole di Rasim Sejdic, Tesi di laurea, Università di Catania, a.a. 1982-83.

[8] Portelli, op. cit., p.132.

[9] L’espressione è citata in lingua romanès, con il significato letterale, come riportato nel testo, «è nostro». Per la traduzione dei termini in romanès vedi: Soravia, Fochi, op. cit.

[10] Giulio Soravia ha insegnato per anni lingua e letteratura araba all’Università di Bologna, ha fatto ricerca in Somalia ed Egitto, così come nel sudest asiatico, soprattutto in Indonesia, raccogliendo e pubblicando testi poetici e manuali linguistici.

[11] Con queste parole Derek Tipler, viene presentato nel paragrafo biografico del saggio citato nell’introduzione di questo elaborato (Soravia, op. cit., p. 227). Nello stesso brano fa riferimento al divano di casa sua, e ripete il dettaglio nell’intervista, ricordando come insistesse a ospitarlo, seppure su un «divano spaccaossa», tutte le volte che si recava a Roma «mostrandomi ciò che uno zingaro dev’essere in fatto di ospitalità. Col cuore su un vassoio d’argento» (ibid.). La cortesia e l’ospitalità dei suoi interlocutori viene sempre presentata con il riferimento ad aneddoti e situazioni reali, e credo che con questo esercizio mi aiuti a riflettere sulla distinzione tra tratti culturali e stereotipi, attribuiti troppo spesso ai popoli, ricordandomi che a parlarci sono sempre delle persone.